仏壇を処分するタイミングと理由

目次

- はじめに — 仏壇を手放すことへの戸惑いと現代的な事情

- 処分を検討すべき主なタイミング

2-1. 住まいの引越し・住環境の変化

2-2. 継承者不在・信仰心やライフスタイルの変化

2-3. 仏壇の老朽化・破損

2-4. 供養や管理が負担になったとき - 処分に踏み切る理由と心理的背景

3-1. 故人・先祖への配慮と供養のかたちの多様化

3-2. 生活スペースの有効活用

3-3. 経済的・時間的コストの軽減 - 仏壇処分の方法と手順の概要

4-1. お寺での「閉眼供養(魂抜き)」

4-2. 専門業者へ依頼する場合

4-3. 自治体の粗大ごみ回収を利用する場合 - 処分前に知っておきたいマナーと注意点

- まとめ — 心残りなく手放すために

1. はじめに — 仏壇を手放すことへの戸惑いと現代的な事情

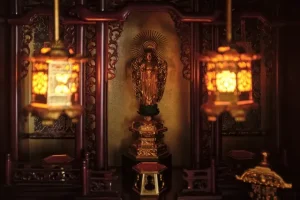

家族を見守り続けてきた仏壇は、単なる家具ではなく「先祖との心の拠り所」です。だからこそ、「処分」という言葉には重い響きがあり、多くの方が 「本当に手放していいのか」「ご先祖様に失礼ではないか」 と戸惑いを覚えます。しかし近年、住環境やライフスタイルの変化に伴い、仏壇を持ち続けること自体が難しくなるケースが増えています。

住まい・家族構成の変化が生む現実的な課題

- 都市部への転居やマンション暮らし

住宅事情の変化で、従来型の大型仏壇を置くスペースを確保できない家庭が増加。 - 核家族化・単身世帯の増加

後継者不在で「誰が管理するのか」という問題が顕在化。 - 高齢化と体力的負担

お手入れや毎日の供養が難しくなり、“形だけ”になってしまうことへの不安。

心の葛藤と「供養の形」の多様化

昔ながらの“お仏壇中心の供養”から、 ミニ仏壇・フォトフレーム供養・オンライン法要 など、現代ならではのスタイルへ移行する家庭も増えました。これは「ご先祖を大切に想う気持ち」を手放すわけではなく、 生活に合った“続けやすい形”で残す という選択肢です。

本記事では、このような背景を踏まえ、

「どんなタイミングで処分を考え、なぜ踏み切るのか」

を具体的に整理し、 心残りなく決断できるヒント をお届けします。伝統への敬意を忘れず、今の暮らしに合った最適な在り方を一緒に考えていきましょう。

2. 処分を検討すべき主なタイミング

2-1. 住まいの引越し・住環境の変化

大幅な downsizing(住宅の縮小)やマンションへの転居で、従来型の大型仏壇が 物理的に収まらない 場合があります。

- エレベーターや廊下の幅 が足りず搬入自体が不可

- リビングが狭く、生活導線を圧迫する

- 防火・耐震基準 を満たさない古い仏壇を管理しきれない

こうしたケースでは「新居に合わせた小型仏壇へ買い替える」「デジタル位牌+ミニ仏壇で代替する」といった柔軟な発想が、結果的にご先祖様への敬意を保つ道になります。

2-2. 継承者不在・信仰心やライフスタイルの変化

- 子どもが独立し仏壇を継ぐ人がいない

- 宗派が変わった/信仰心そのものが薄れた

- 海外移住や長期出張で不在期間が長い

管理する人がいなければ「形だけ残る」状態になり、むしろ供養がおろそかになる恐れがあります。

→ 継承者不在の場合は、早めに処分や縮小を検討 し、次世代に“負の遺産”を残さない準備が賢明です。

2-3. 仏壇の老朽化・破損

- 湿気による 木部の腐食・カビ

- 金箔の剥がれ や彫刻部分の欠損

- 耐震性の劣化(木釘・金具の緩み)

修繕費が高額になりがちで、古い塗料が健康被害の原因になるケースも。

「安全に祀れない」状態は処分サイン と考え、閉眼供養→廃棄を選択しても不敬には当たりません。

2-4. 供養や管理が負担になったとき

- 高齢・病気・多忙で 毎日の水替えや掃除が困難

- 線香やローソクの煙 がアレルギーを悪化させる

- 介護や子育てで 経済的・時間的ゆとりがない

供養が「義務」や「ストレス」になっては本末転倒。

最近は 合同供養塔に預ける・永代供養付きの寺院へ仏壇ごと納める など、負担を軽減しつつ心をつなぐ選択肢が拡充しています。

ポイント

処分=ご先祖様をないがしろにすることではありません。

「祀り続けられない現実」を直視し、最適な形で供養を引き継ぐ 行為こそが、真の敬意につながります。

3. 処分に踏み切る理由と心理的背景

3-1. 故人・先祖への配慮と供養のかたちの多様化

「仏壇を手放す=供養をやめる」わけではありません。むしろ――

| 従来の供養 | 代替・発展形の供養 |

|---|---|

| 仏壇に毎日お水・お線香 | 合同供養塔 や 永代供養墓 に預け定期的に法要を依頼 |

| 年忌ごとに寺へ参拝 | オンライン法要・リモート読経 で距離や時間の壁を解消 |

| 位牌を家庭内で祀る | ミニ位牌・フォトフレーム・メモリアルジュエリー で身近に保持 |

要点

- 供養方法の選択肢が広がったことで、「仏壇」という“箱”にこだわらずとも、故人と向き合える。

- 形より“想い”を継続させる柔軟な発想が、処分を後押しする大きな理由。

3-2. 生活スペースの有効活用

- 収納不足の解消

仏壇を撤去すると、押し入れ一間分が空き、季節家電や防災グッズをまとめて収納できる。 - ワークスペース・趣味部屋への転換

テレワーク用のデスク、子どもの学習机、フィットネス機器などを設置できる。 - バリアフリー化

車椅子や介護ベッドを置くスペースが確保でき、将来的な在宅介護のハードルを下げる。

要点

「家の中で最も動かしにくい家具」を処分すれば、住環境の自由度は飛躍的に高まる。

その“実益”が、心理的抵抗を上回るケースが多い。

3-3. 経済的・時間的コストの軽減

| コスト項目 | 負担例 | 処分後の変化 |

|---|---|---|

| 仏具の買い替え | 灯籠・お鈴・線香立てなど 5〜10年ごとに更新 | 0円(不要) |

| 定期清掃・修繕 | 金箔補修・障子貼り替えなど 数万円〜 | 作業時間ゼロ |

| お供え物・線香代 | 月1,000〜2,000円 | 年間 約1.5万円節約 |

| 法事の読経料 | 1回3〜5万円 | オンライン法要で半額以下 |

- 経済面の軽減 … 年間・数十年単位で見ると意外に大きい。

- 精神面の軽減 … 「毎日やらねば」という義務感から解放されることで、気持ちに余裕が生まれる。

要点

長期的に見れば、仏壇維持には 経済的・時間的ランニングコスト がかかる。

これを削減し、その分を「家族サービス」や「自分の健康管理」に振り向ける選択は合理的で、決して不敬ではない。

まとめ — 理由は“複合的”

多くの場合、住環境・後継者問題・コスト負担 が絡み合い、「もう続けられない」と感じた瞬間に処分を決断します。

大切なのは、“手放すこと”ではなく**“どう想いを残すか”**。次章では、具体的な処分方法と手順を整理していきます。

4. 仏壇処分の方法と手順の概要

以下では 「敬意を保ちつつ、負担を最小限にする」 という視点で、代表的な3つの処分ルートと具体的な手順を整理します。「これなら自分の状況に合う」と感じたものを選び、早めにスケジュールを立てるのがおすすめです。

4-1. お寺での「閉眼供養(魂抜き)」+寺院引き取り

| ポイント | 概要 |

|---|---|

| 手順 | ①電話で寺へ予約 → ②仏壇を寺へ持ち込む / 出張読経を依頼 → ③閉眼供養(魂抜き) → ④寺院側で焼却・供養塔納骨 |

| 費用相場 | 読経料+処分料で 1万〜3万円程度(寺や地域で幅あり) |

| メリット | 僧侶の読経で「けじめ」がつく/家族が集まりやすい |

| デメリット | 日程調整が必要/運搬手配が必要(大型の場合は別途費用) |

ワンポイント

・檀家でなくても受け付ける寺院が増えている。

・過去帳に戒名を写経し、永代供養してもらえるプランもある。

4-2. 専門業者へ依頼する場合

| ポイント | 概要 |

|---|---|

| 手順 | ①見積もり依頼(電話・写真送付) → ②当日引き取り+閉眼供養の立ち会い → ③業者側で寺院納め・焼却 |

| 費用相場 | 2万〜5万円 〈搬出・運搬・読経料込み〉 |

| メリット | 搬出〜供養までワンストップ/家具移動や清掃も依頼可 |

| デメリット | 寄せられる「信頼度」の差が大きい → 口コミと許可証を要確認 |

業者選びのチェックリスト

- 古物商許可・産廃収集運搬許可の有無

- 寺院名・読経方法を明示しているか

- 追加料金の条件が明文化されているか

4-3. 自治体の粗大ごみ回収を利用する場合

| ポイント | 概要 |

|---|---|

| 手順 | ①お寺で閉眼供養のみ行う → ②仏壇を分解・計測 → ③粗大ごみシール購入・指定日に排出 |

| 費用相場 | 閉眼供養(5千円〜1万円)+粗大ごみ手数料(数百円〜1千円) |

| メリット | コスト最安/自治体ルールに沿うため安心 |

| デメリット | 解体・運搬を自力で行う労力/分別ミスで回収不可になるリスク |

注意点

- 解体前に必ず 閉眼供養 を済ませる(魂抜きを省略するとトラブルになる恐れ)。

- 漆や金箔が剥がれる際に粉塵が出るため、マスクと手袋を着用。

4-4. 3つの方法をざっくり比較

| 項目 | 寺院引き取り | 専門業者 | 自治体回収 |

|---|---|---|---|

| 手間 | △(運搬が課題) | ◎(丸投げ可) | ×(全作業自力) |

| 費用 | 中 | 中〜高 | 低 |

| 精神的安心感 | ◎ | ○〜◎(業者により差) | △(閉眼供養を別途手配要) |

| 家族の立ち会い | 容易 | 立ち会い可 | 困難 |

4-5. 手順共通の“抜け漏れ防止”チェックリスト

- 位牌・遺影・過去帳 などを取り外して保管(焼却しない)

- 線香・ローソク・仏具 は分別して再利用 or 処分方法を確認

- 閉眼供養の証明(読経写真・領収書) を残しておく

- 作業前後は 家族でミニ法要 を行い、心の整理をつける

次章では、処分前に押さえておきたいマナーやトラブル防止策を解説します。

5. 処分前に知っておきたいマナーと注意点

「よし、方法も決めたし日程も押さえたから終わり!」――そう思った瞬間こそ要注意です。

最後に “人への配慮” と “法的ルール” を確認しておかないと、後味の悪いトラブルを招きかねません。

5-1. 家族・親族・ご近所への配慮

- 親族は必ず一声かける

- 位牌や遺影がからむため、後日「勝手に処分した」と揉める例が意外に多い。

- 作業当日はご近所へ簡単な挨拶

- 大型仏壇の搬出は音・ホコリが出やすい。高齢者やアレルギー持ちの近隣住民への配慮は必須。

5-2. 閉眼供養(魂抜き)の礼節

- 仏壇だけでなく仏具も対象

本尊・位牌・掛軸など“魂が宿る”とされる物は、まとめて僧侶に読経してもらう。 - 証明を残す

領収書や読経中の写真は、親族説明や行政説明の“物的根拠”になる。

5-3. 法的・行政的チェックポイント

| 項目 | 要確認ポイント |

|---|---|

| 自治体の粗大ごみ | 寸法・解体可否・指定袋/シールの種類 |

| 産廃収集運搬許可 | 業者に依頼する場合は 許可番号 を事前確認 |

| 有害物質 | 漆・金属装飾の剥離粉塵はマスク必須/室内作業なら養生シート |

5-4. 悪質業者を見抜く三か条

- 見積もりに読経料・処分料の内訳がない

- 契約書を交わさず現金手渡しを要求

- 「無料回収」を強調し後から高額請求

→ いずれか一つでも当てはまったら、躊躇なく別業者を検討。

5-5. 形を残す代替案も検討する

- 位牌のミニサイズ化:思い出を手元に残しつつ省スペース。

- 仏壇の一部(扉彫刻や金具)を記念額装:完全処分に抵抗がある場合の折衷案。

ひと言まとめ

処分は“物理的作業”だけでなく 「気持ちの整理」と「社会的マナー」 がワンセット。

ここで紹介したチェックを済ませれば、後ろめたさやトラブルの心配なく、次のステップへ進めます。

6. まとめ — 心残りなく手放すために

仏壇の処分は、「ご先祖を想う気持ち」と「現実的な暮らし」 を両立させるための前向きな選択です。迷いを抱きながらも行動に移すには、次の3ステップで整理するとスムーズです。

| ステップ | やること | チェックポイント |

|---|---|---|

| ① 想いの整理 | 家族・親族と話し合い、処分理由と代替供養を共有 | ▸ 継承者の有無 ▸ ミニ仏壇/合同供養への移行案 |

| ② 方法の確定 | 寺院・専門業者・自治体回収から最適ルートを選択 | ▸ 予算・手間・精神的安心のバランス ▸ 日程と閉眼供養の手配 |

| ③ マナー&証明 | 近隣挨拶・読経証明・写真記録でトラブル防止 | ▸ 親族の同意書類やLINE記録を残す ▸ 領収書・許可番号を保管 |

決断を後押しする3つの視点

- 形より継続性

大切なのは“祀る箱”ではなく“想いを伝える行動”。生活に合った供養方法なら、無理なく続けられます。 - 負担軽減は敬意の表れ

保守が行き届かない仏壇を放置するより、専門家に託して丁寧に供養する方が、ご先祖にとっても安心です。 - 早めの段取りが家族を守る

心身に余裕があるうちに手配すれば、費用比較や業者確認も冷静に行え、結果的にコストとトラブルを最小化できます。

最後に

“手放すこと”は終わりではなく、“想いを次の形で受け継ぐ始まり”

敬意を込めて仏壇に区切りをつけ、新しい供養スタイルや生活空間で、ご先祖とのつながりをより深く感じてください。

これで「仏壇を処分するタイミングと理由」シリーズは完結です。この記事が、心残りなく次の一歩を踏み出す助けになれば幸いです。